トピックス

時代を超えて愛される、色打掛の魅力に迫る

- 2025. 06. 01お役立ちコラム

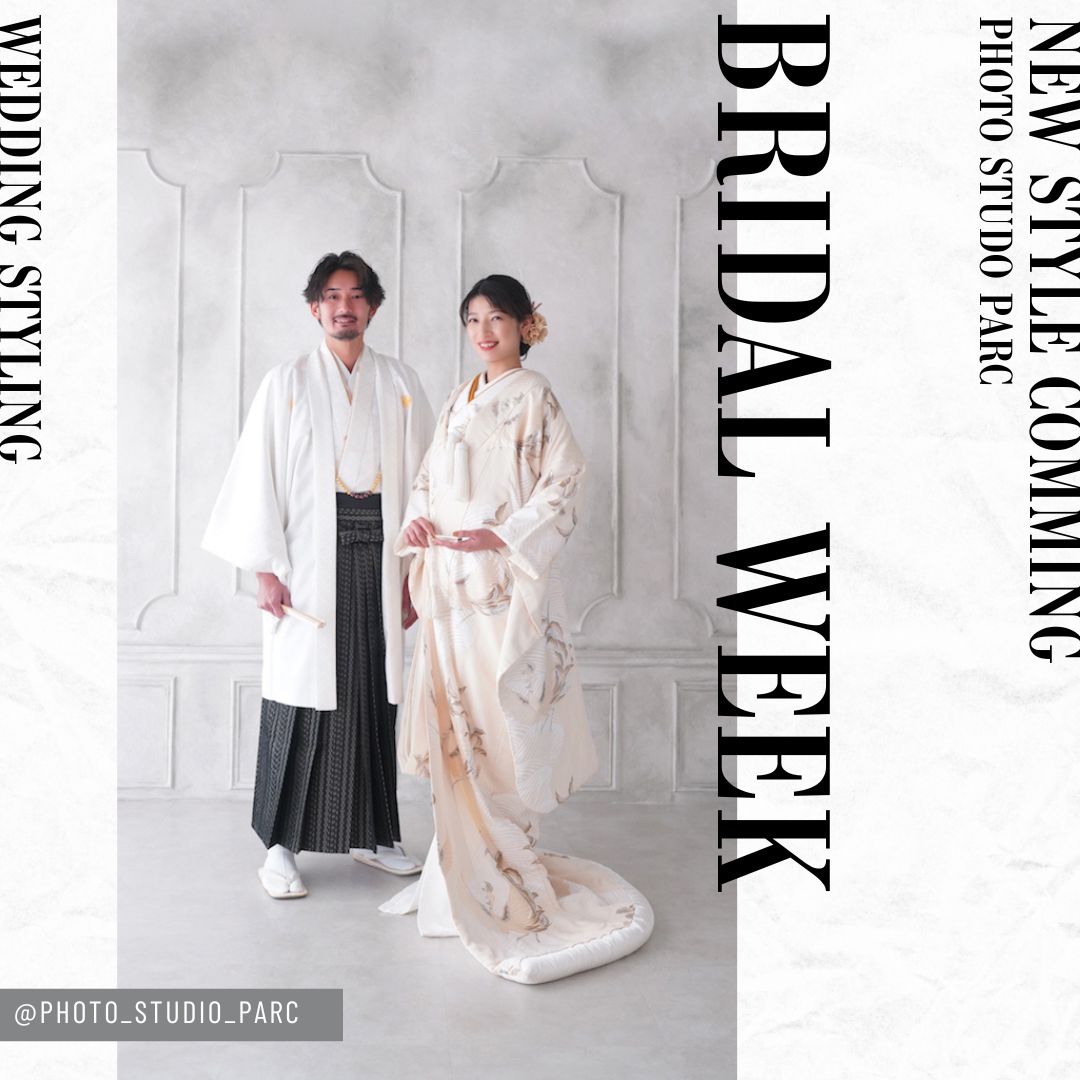

色打掛(いろうちかけ)は、日本の伝統的な婚礼衣装であり、華やかな色彩と精緻な模様が特徴の正礼装です。白無垢と並ぶ格式を持ち、特に結婚式のお色直しや前撮りで人気があります。その歴史や意味、模様に込められた願いを知ることで、より深くその魅力を感じることができます。

色打掛の歴史と意味

色打掛の起源は室町時代中期にさかのぼります。当初は武家の女性が下に着る着物として用いられていましたが、江戸時代になると豪商や裕福な町娘の間で礼服として広まりました。現代では、結婚式における正装として新婦が着用する衣装となっています。

白無垢が「嫁ぎ先の色に染まる」という意味を持つのに対し、色打掛は「婚家の人になった」という意味が込められています。そのため、結婚式では白無垢を先に着用し、色打掛はその後に着用するのが一般的です。一度色打掛を着た後に白無垢に戻ることは、伝統的な意味合いから避けられています。

模様に込められた意味

色打掛には、さまざまな縁起の良い模様が施されています。これらの模様には、花嫁の幸せや長寿、繁栄などの願いが込められています。

-

鶴:長寿の象徴であり、夫婦円満を願う意味が込められています。

-

牡丹:富貴や高貴さを象徴し、華やかさを演出します。

-

梅:寒さに耐えて咲くことから、忍耐や美しさの象徴とされています。

-

熨斗(のし):長寿や繁栄を願う縁起物として知られています。

-

花車:四季折々の花を乗せた車で、幸せを運ぶ意味があります。和装衣装はこちらから

色彩の意味

色打掛の色にも、それぞれ意味があります。最も一般的な赤は、生命力や情熱を象徴し、新しい生活への希望を表します。また、青は清廉さや誠実さを、金は富や繁栄を意味するとされています。

現代における色打掛の役割

現代の結婚式では、白無垢から色打掛へのお色直しが一般的です。また、前撮りやフォトウェディングでも人気があり、伝統的な美しさと華やかさを兼ね備えた衣装として、多くの花嫁に選ばれています。

色打掛は、日本の伝統と美意識が詰まった特別な衣装です。その歴史や意味を理解することで、より一層その魅力を感じることができるでしょう。結婚式や特別な日の装いとして、ぜひ色打掛の美しさを体験してみてください。

他のトピックスを見る

お問い合わせ

- お電話での問い合わせ

- 027-365-2468

-

営業時間:10:00~18:00

定休日:水曜、第二・第四火曜(月により変動)

- メールでのお問い合わせ

- 24時間受け付けております。

ご予約・お問い合わせ・資料請求