振袖の歴史と意味とは?知られざる和装の魅力を徹底解説

成人式や卒業式で目にすることの多い「振袖」。華やかな色合いや豪華な柄に目を奪われる方も多いのではないでしょうか?

でも、なぜ未婚女性だけが着るのか、袖が長い理由は何か――意外と知られていないその“意味”と“歴史”を、今回は深掘りしていきます。

そもそも「振袖」とは?

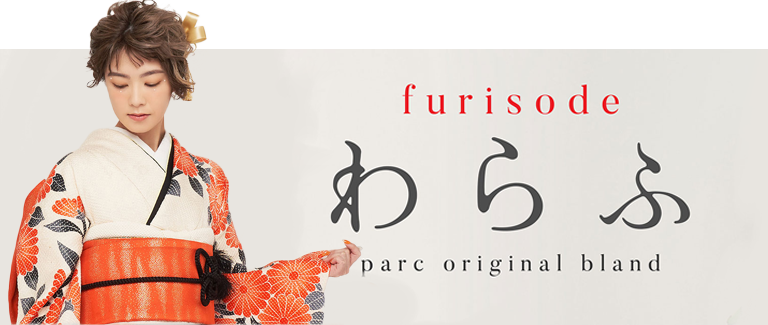

振袖とは、袖丈が非常に長い着物のことを指します。振袖には大きく分けて以下の3種類があります:

-

大振袖(おおふりそで):袖丈が114cm以上。舞台衣装や花嫁衣装として使用されます。

-

中振袖(ちゅうふりそで):袖丈約100〜113cm。成人式や正式な場での着用が一般的。

-

小振袖(こふりそで):袖丈が約85〜99cm。卒業式の袴に合わせて着用されることが多いです。

袖が長く「振る」ことができるのが名前の由来で、そこには日本独自の文化的意味が込められています。

袖を「振る」ことの意味とは?

古来より、日本では「袖を振る」ことが感情表現の手段とされてきました。

-

想いを伝える手段:恋しい相手に「袖を振る」ことで、愛情や未練を表す仕草だったとも言われています。

-

厄を払う動作:神事などでも、袖を振ることで穢れを払う意味合いがあったとされます。

つまり、振袖の長い袖には、感情の表現や厄除けという意味が込められていたのです。

振袖=未婚女性の正装となった理由

江戸時代には、振袖は子どもから若い女性までが着るものでした。しかし、次第に「未婚女性が着る第一礼装」として定着していきます。

その背景には、長い袖が「若さ」や「純粋さ」、そして「縁を求める」気持ちを象徴しているという考え方がありました。

結婚すると「夫に袖を振る必要がなくなる」として、既婚女性は袖の短い留袖を着るようになります。

振袖に込められた文様の意味

振袖には、鶴・亀・松竹梅・桜など、さまざまな吉祥文様が描かれます。これらの柄にはそれぞれ意味があります。

-

鶴や亀:長寿や幸福の象徴

-

桜:日本の美や一瞬の輝きを表現

-

松竹梅:不変・成長・高潔の象徴

柄の選び方ひとつにも、「幸せになってほしい」という親の願いや、着る人の個性が込められているのです。

現代に受け継がれる「振袖文化」

現代では、成人式・卒業式・結婚式の参列などで振袖を着る機会があります。

近年はレンタルが一般的になりましたが、「家族で代々受け継ぐ振袖」も素敵な文化です。

振袖を通して、家族の絆や日本文化への理解を深めるきっかけにもなります。

まとめ:振袖は“美”と“想い”が詰まった文化財

華やかな見た目だけでなく、歴史・意味・想いがたっぷり詰まった振袖。

着ることはもちろん、それを知ることもまた、日本の伝統文化を大切にする一歩です。

成人式などで振袖を着る機会があったら、その背景や歴史を理解すると より特別感が増すかもしれません。

振袖の魅力をもっと身近に。振袖レンタル相談会のお知らせ【フォトスタジオパルク】

日本の伝統美を受け継ぐ振袖。その歴史や意味を知ることで、和装の奥深さをより実感いただけたのではないでしょうか。

「私も着てみたい」「成人式や記念日に振袖を選びたい」――そんな想いが芽生えた方に、嬉しいお知らせです。

📣 フォトスタジオパルクでは、振袖レンタル相談会を開催中!

プロのスタイリストがあなたにぴったりの一着をご提案。

伝統とトレンドを融合させた最新の振袖コレクションも多数ご用意しています。

また、撮影付きプランや前撮りのご相談も承ります。

✨【完全予約制・参加無料】✨

日程やご予約方法の詳細は、当スタジオ公式サイトまたはお電話にてご確認ください。

振袖の魅力を、もっと身近に。

人生の大切な節目を、あなただけの特別な装いで彩りましょう。